Вклад Елены Дружининой в археологию Кыргызстана

16 марта, 2024Статья Т.М. Аюпова, Ш.М.Сатарова посвящена научно-исследовательской деятельности сотрудника Ошского областного краеведческого музея Елены Дружининой в период с 1967 по 1987 гг., в результате чего было открыто и изучено множество археологических памятников, в том числе Ошское поселение эпохи бронзы. Опубликовано в «Вестник вузов», 2014 году.

Ош – один из древнейших городов Средней Азии. Данные археологических раскопок у подножья горы Сулайман-Тоо позволили определить его истинный возраст. Первые поселения человека появились здесь более трех тысяч лет назад.

Честь открытия Ошского поселения и привлечения внимания крупных специалистов к нему принадлежит сотруднику областного историко-краеведческого музея, археологу Елене Васильевне Дружининой. Только этого одного было бы достаточно для того, чтобы оставить свое имя в науке.

Е.В. Дружинина родилась в 1940 г. на севере России. В 1967 г. окончила отделение археологии Исторического факультета Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова. В период учебы в университете она (несмотря на членство в партии с 1962 г.) сблизилась с городскими диссидентами и даже выполняла отдельные их поручения «по размножению на машинке политически вредных материалов». Впоследствии именно за «хранение и распространение» неопубликованных в СССР автобиографической повести Б.Пастернака, стихов Н. Гумилева, О. Мандельштама, М. Цветаевой, а также «Открытого письма Сталину» Ф. Раскольникова Елене Васильевне в первый раз будет объявлен строгий выговор [8, л. 13].

Оказавшись впервые в 1964 г. на раскопках в Узгенском оазисе, Е.В. Дружинина была просто покорена богатством древней культуры Ферганы и яркой живописностью ее природы. Поэтому, решив связать всю свою жизнь с этим краем, она добилась от государственной комиссии по распределению выпускников направления на работу в г. Ош. В июле 1967 г. ее принимают на работу в областной краеведческий музей на должность заведующей отделом досоветского периода. В 1967 – 1968 гг. она избиралась членом партбюро первичной партийной организации управления культуры Ошского облисполкома и даже училась в вечернем университете марксизма-ленинизма, который не окончила «по семейным обстоятельствам».

Кроме работы в музее, Е.В. Дружинина читала курс краеведения на историческом факультете Ошского пединститута и вела там же на общественных началах историко-краеведческий кружок. Эту деятельность в 1967 – 1968 гг. она сочетала с работой в Доме пионеров, где еще руководила кружком юных археологов.

Практически сразу по приезду, на южном склоне горы Сулайман-Тоо ею была обнаружена первая подъемная керамика, идентичная по росписи и способу изготовления чустской культуре. Так было впервые сделано предположение о существовании здесь древнего оседлого поселения. Предположение это подтвердилось весной 1976 г., при строительстве дороги к созданному в горе зданию музея, когда Елена Васильевна обнаружила обнажение культурного слоя, содержащего фрагменты керамики, относящейся к эпохе бронзы.

Сообщение об этом заинтересовало ее учителя – доктора исторических наук Ю.А. Заднепровского, находившегося летом того года на раскопках вблизи Оша. Они сразу же совместно осмотрели выходы керамики и заложили разведывательные шурфы. Основные же работы по раскопкам на поселении были осуществлены на протяжении четырех полевых сезонов (1979 – 1982 гг.) Ферганской экспедицией Ленинградского отделения Института археологии Академии наук СССР совместно с сотрудниками музея и студентами Ошского пединститута. Самое активное участие в них от музея принимала Е.В. Дружинина.

Фактически она руководила основными раскопками. Об этом с благодарностью писал сам Ю.А. Заднепровский в своем фундаментальном труде «Ошское поселение: к истории Ферганы в эпоху поздней бронзы», который посвятил ее светлой памяти [4, с.8]. Ее большой вклад в изучение далекого прошлого края также отмечали исследователи В.Я. Галицкий, В.М. Плоских, А.Е. Захарова, К.Ж. Малтаев [1, с. 8 – 9; 5, с. 7, 12; 6, с. 3].

Е.В. Дружинина пользовалась любой возможностью для пропаганды исторических знаний. На высоком научно-методическом уровне написана их совместная с Ю.А. Заднепровским статья «Работы в Южной Киргизии», напечатанная в 1976 г. в московском журнале «Археологические открытия».

Газета «Советская Киргизия» 8 июня 1979 г. напечатала ее интересное интервью «Свидетели седой старины». Материалы Е.В. Дружининой были использованы при составлении путеводителя «Ош» (1982 г.; авторы-сост. – М.М. Кравцов, М.Г. Сулина) и энциклопедии «Ошская область» (1987 г.; гл. ред. Б.О. Орузбаева). Причем в выходных данных последней работы она значится сразу и как консультант, и как автор статей [7]. Большой резонанс вызвала серия ее научно-популярных статей, опубликованных на страницах ошской областной газеты «Ленинский путь», – «Ош наших предков», «Бывал Бабур в Оше», «Новая жизнь старого мавзолея».

В своей статье «Ош наших предков», к примеру, Е.В. Дружинина сокрушенно писала: «Подводя итог описанию архитектурных памятников старого Оша, следует подчеркнуть, что в городе не сохранилось ни одного здания медресе, из ста с лишним мечетей до нас дошло менее десятка, а мазар – один. Представьте себе после этого экскурсию на тему: «Архитектурные памятники старого Оша». Гид вынужден говорить в основном о зданиях, которые уже не существуют, показывать на пустующие площади, и, в лучшем случае, демонстрировать фотографии. Осмотр же сохранившихся зданий невозможен, так как они заняты предприятиями или складами…» [3].

Попытавшись таким образом выступить против произвола местных властей, уничтожавших архитектурные памятники Оша, Е.В. Дружинина была подвергнута гонениям со стороны партийных органов чуть ли не как «панисламистка». 28 января 1972 г. постановлением первичной парторганизации управления культуры она была исключена из членов КПСС «за проявленную политическую незрелость, выразившуюся в ненаучном подходе к оценке значения культовых сооружений города Ош, протаскивание религиозных догм на страницах областной газеты» [9, л. 21]. Трагикомизм ситуации усугубился, когда одна из ее гонителей, позднее была назначена Председателем областного отделения республиканского Общества охраны памятников истории и культуры…[10, с. 77].

Было бы не лишним здесь привести одно из многих писем Дружининой к другу – известному ученому-лингвисту Ч.Дж. Джумагулову (от 16 января 1973 г.), показывающих как и чем жила она в эти тяжелые для себя годы. «…Все лето, Четин, была в «бегах»: месяц была с кружковцами у Ю.А.Заднепровского, потом ездила к нему с ребятами в Дальверзин, где он уже 14 лет работает, помогли ему там. В общем, выручили мы его в этот сезон здорово, т.к. плохо с рабочей силой. Ходила с ребятами в походы. Между экспедицией и походами похоронила мужа… Вот такой паршивый год у меня был 1972-ой. В течение его же исключали из партии, потом дали строгача с занесением, ушла из музея – чего хорошего. 1971-ый был не лучше. Чего ждать в этом?..» [2, с. 18 – 19].

Это, конечно, изрядно подорвало ее здоровье, но не сломило неутомимый дух исследователя. Как видно из письма, Е.В. Дружинина, несмотря ни на что, предано и фанатично занималась любимой работой, была всегда в поиске, помогала всем, кто нуждался в ее помощи как специалиста. По воспоминаниям коллег она щедро делилась своими находками, сведениями, материалами, постоянно сообщала о своих планах и делах. За это ее ценили и уважали. Ошане, особенно музейные работники, до сих пор с большой теплотой вспоминают о ней.

Какое-то время Е.В. Дружинина руководила археологическим кружком в областной детской экскурсионно-туристической станции при облОНО, а затем ей вновь удалось восстановиться в музее на прежнюю должность. Под ее руководством при станции была создана комната, где хранились экспонаты по краеведению. Как методист по археологии, она проделала огромную работу по пропаганде научных знаний среди учителей области.

Постоянно читала лекции и проводила практические занятия по туристско-краеведческой работе на курсах, организуемых Институтом усовершенствования учителей. Дружинина вела большую агитационную работу в городских и сельских школах по созданию единой археологической карты Ошской области. Активно сотрудничала она и с областным обществом «Знание»; регулярно и с большим подъемом читала лекции по истории края для трудящихся разных организаций и предприятий. По отзывам слушателей, лекции ее пользовались большим успехом.

За двадцать лет работы в Ошском музее Е.В. Дружинина навела образцовый порядок в экспозиции и в археологических фондах.

Ею осуществлялся археологический надзор при рытье котлованов под фундаменты здания пединститута и гастронома «Ширин», во время чего были также обнаружены артефакты, характерные для оседлых земледельцев чустской культуры.

Занимаясь обследованиями окрестностей Оша и поверхности горы Сулайман-Тоо, за все время она собрала большую коллекцию разновременной керамики, насчитывавшую около 4000 фрагментов.

Она первой обратила внимание на удивительные наскальные изображения лабиринтов, высеченных на Сулайман-Тоо; сняла с одного (большого) из них эстамп (прорисовку), пыталась определить их возраст и назначение. Благодаря той же Дружининой был обнаружен, изучен и позже доставлен в музей надмогильный камень с арабской надписью (кайрак), находившийся до середины 1970-х гг. на территории старого кладбища у подножья горы Сулайман-Тоо.

По ее рекомендации специалисты-палеографы посетили ущелье Данги (Араван-Сай), где с ее участием были сняты эстампажи с согдийских и арабских надписей, наскальных рисунков и тамг. Также ею были открыты и исследованы могильники Темир-Коруг и Уч-Ат в долине Нооката.

В 1984 г., во время землеройных работ по строительству торгового павильона за магазином сувениров «Ак-Орго», Е.В. Дружинина обнаружила средневековый жилой квартал с баней, относящийся к периоду Караханидов (X – XII вв.).

Она работала в ряде экспедиций Ю.А. Заднепровского в Дальверзине и других памятниках. Их совместные исследования продолжались буквально до последних дней ее жизни. Она безвременно скончалась в начале мая 1987 г. и была похоронена на юго-западном городском кладбище.

Таким образом, ею открыты многие памятники и внесен существенный вклад в археологию Южного Кыргызстана. Благодаря многолетним раскопкам Е.В. Дружининой и Ю.А. Заднепровского сегодня можно наиболее полно представить себе древнейший очаг жизни на территории нашего города.

Источник: Национальная электронная библиотека Кыргызстана, Ошская областная библиотека имени Токтогула

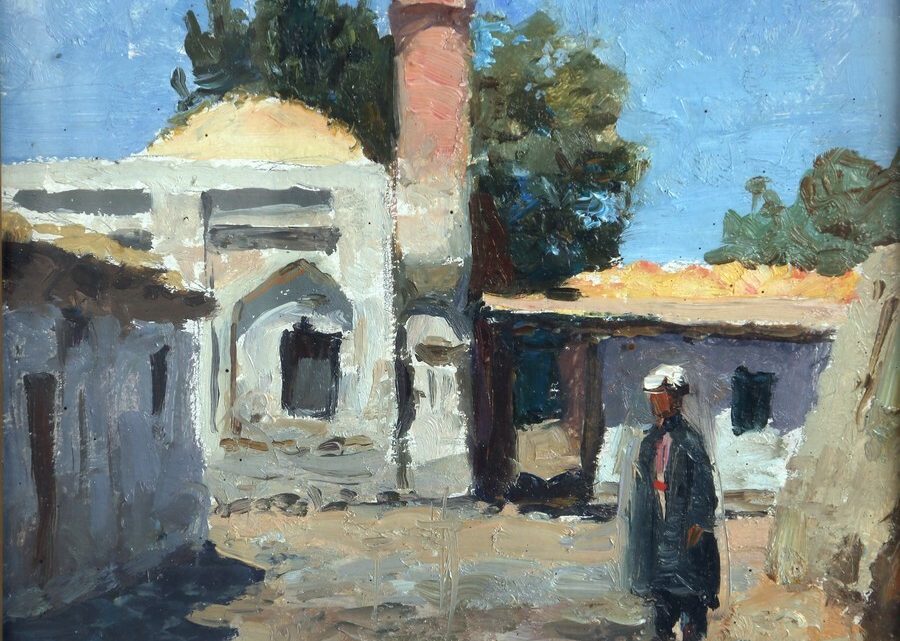

На обложке картина «Улица в городе Ош» В.С.Тюрина, Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева

Литература:

1. Галицкий В., Плоских В. Старинный Ош. Очерк истории. – Ф., 1987;

2. Джумагулов Ч.Дж. Эпиграфические памятники древнего Оша. – Б., 1999;

3. Дружинина Е. Ош наших предков // Ленинский путь. –1972. – 12 января;

4. Заднепровский Ю.А. Ошское поселение: к истории Ферганы в эпоху поздней бронзы. – Б., 1997;

5. Захарова А. Историко-архитектурное наследие города Ош (конец XIX – начало XX вв.). – Б., 1997;

6. Малтаев К.Ж. Сулайман-Тоо – древнейший поднебесный храм в Центральной Азии. – Ош, 2000;

7. Ошская область: Энциклопедия. – Ф., 1987;

8. Ошский областной государственный архив политической документации. – Ф. 21.– Оп. 6.– Д. № 1109;

9. Ошский областной государственный архив политической документации. – Ф. 21. – Оп. 6. – Д. № 1111;

10. Ярков А. Очерк истории религий в Кыргызстане. – Б.,2002.