Табулинский. Я родился в горах Кыргызстана

27 марта, 2022Все эти годы мы искали контакты Валерия Табулинского, чтобы сделать с ним большое интервью. Но мы опоздали. В 2020 году Валерия Табулинского не стало. Об этом нам в письме сообщила директор музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков Марина Джигарханян. Последние годы он находился в психоневрологическом интернате №9, расположенном в Красном селе, недалеко от Санкт-Петербурга, поэтому мы не могли его найти по известным нам адресам. Но мы нашли одно из последних развернутых интервью Валерия Табулинского Екатерины Озеровой в рамках проекта «Устные истории» 3 июня 2013 года, запись интервью была опубликована 20 марта 2014 года.

Озерова: Хочу просить тебя вспомнить свое детство. Где ты родился, откуда родом? Кто твоя мама?

Табулинский: Родился я в горах в Кыргызстана в 1940 году. Я видел папу, маму, бабушку… козу. Это было очень интересное время. Но проходит год, начинается война, Великая Отечественная. Папу мы провожали, помню даже, когда провожали. Помню, как украли у нас эту козу. Помню, как после этого пошел в детский сад — с криками, с руганью, с кулаками. Но там меня посадили за стол, за круглый. И не одного, а всех. Пятьдесят человек. Через пятнадцать минут никого не осталось, кроме меня.

Глаза у меня просто горели, когда я увидел краски. Они были на картоночке, типа палитры старой. Но то, что мне дали, — это хорошо. И я от жадности и любви к искусству собрал все, уложил подмышку и унес домой. Вот так я стал художником. Это было прекрасное начало! И меня было не остановить! Я писал Сталина, Пушкина любил, все эти круглые завитки, кудряшки. Это меня волновало все время.

Озерова: Это в каком возрасте было?

Табулинский: Уже пять-шесть лет, когда я начинал. А когда пошел в школу, мне дали задание нарисовать «Три богатыря» и сделать книгу «Родная речь». Это была огромная коробка, и на ней три богатыря. Я справился великолепно! Это публично показали всем ученикам на торжественной линейке. Прекрасное воспоминание! После этого от слова «художник» я не отказывался никогда.

Озерова: То есть уже был художник?

Табулинский: Да. Ко мне обращались все! Сначала в школе: я там все выполнял. Потом, после училища, я вернулся в эту же школу, потому что там были родные учителя. Они знали, что этот человек умеет не только черчением заниматься и рисовать. Он может все! И я выполнял работу бесплатно. Были холсты громадного размера: Новый год, 1 мая, 7 ноября. Все это очень украшало школу, и мне за это дали грамоту почетную. И наша школа зацвела, занимала всегда первое место. Я был даже на конкурсе Ленина. Я, шутя, взял и нарисовал Ленина — очень неплохо. Его отправили в Москву, и за него я получил семьдесят пять рублей.

Озерова: Большие деньги тогда. Почти зарплата.

Табулинский: Да, это было ученику за его талант вознаграждение. И здесь я понял: надо все делать, бояться ничего не надо. После этого я училище закончил. Преподавали великолепно! Я великолепно знал черчение. Но все свободное время ходил на природу и общался с ней. Думал об академии, чтобы получить высшее образование. Поступление и учеба в художественном училище. В училище меня просто повезла тетя, которая приехала к нам в гости. Тетя Дуся.

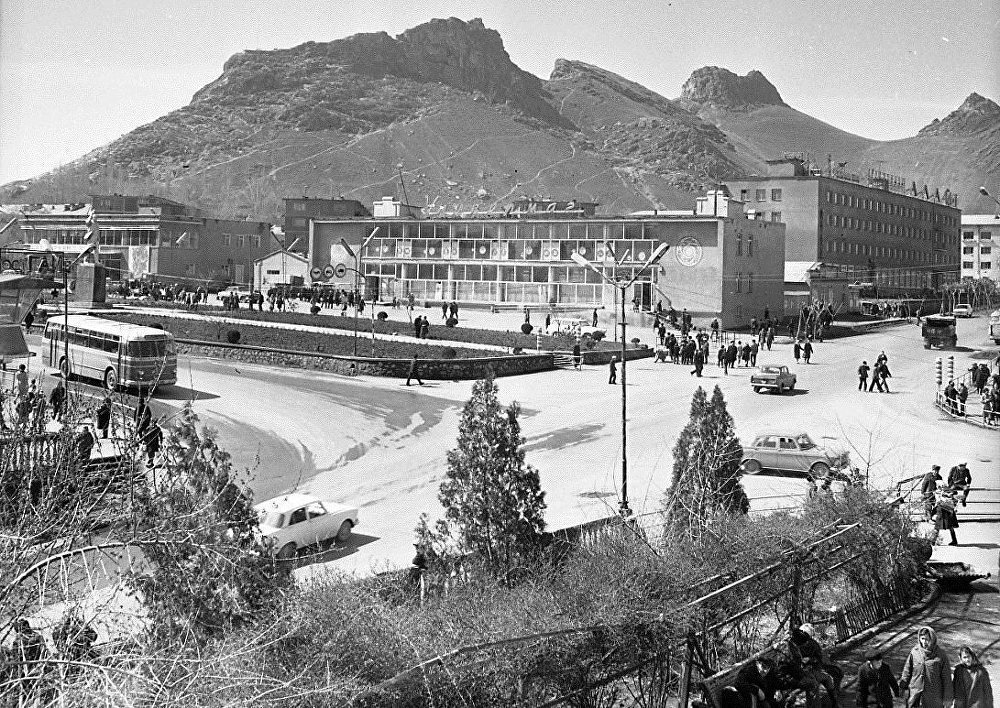

Озерова: Как называлось место, где ты жил? Оно в горах было?

Табулинский: Город Ош, в горах, в котловине. И Сулейман-гора — святая гора с мечетью. Я поднимался, с большим трудом попал в мечеть, потому что мы пошли другим путем — сложным. А дети маленькие, обувь была резиновая, даже не резиновая, а кожаная, скользила по скале. Ноги, когда скользят — опасно, можно сорваться. И у меня это произошло, я сорвался. Но я был такой цепкий, что схватился руками за камень, сказал: «Помогите мне!» Меня вытащили, после этого я туда больше не поднимался. Но красиво там было, безумно красиво!

Озерова: Ты еще рассказывал про реставраторов, которые приезжали, и как ты смотрел на их работу. Какую-то церковь реставрировали там у вас художники.

Табулинский: Там было много чего интересного, где я подсматривал. Я любил, когда люди своими руками творили, писали картины, неважно какие. Я подходил, и восхищался, и завидовал, просто завидовал им. Но не такая зависть была, а именно, что у них это есть, а у меня нет. Тогда и началась борьба за будущее. Я решил подготовиться. Написал кучу работ с натуры, пейзажи в основном: речка, горы.

Озерова: Это уже после училища?

Табулинский: После училища тетя привезла меня во Фрунзе, в то время назывался город Фрунзе. И поселила у себя, потому что я получал за отца (отец погиб) пенсию триста рублей. Эти деньги присылала мама туда, чтобы рассчитаться с тетей, чтобы не на халяву. И я ходил пешком через железную дорогу в это училище. Сразу меня не приняли. Сказали: «Он еще не готов. Он много копировал». Я копировал много.

Озерова: Тебе сколько лет было?

Табулинский: Мне было тогда пятнадцать лет. На шестнадцатый я поступил, не поступил даже, а меня приняли вольнослушателем. Допустили: «Посмотрим, что будет дальше». И когда был обход в середине года, то мои работы лучше смотрелись, чем у других поступающих. Они говорят: «Ну вот, куда его? Он же лучше всех. Принять его!» Пошел к директору (он был киргиз), написал заявление, и меня приняли. Вот так я стал студентом Фрунзенского художественного училища.

Озерова: А какое отделение?

Табулинский: Отделение общее: черчение, рисование, живопись. Все вместе. Но училище со временем менялось. Мы в общежитии и спали, и рисовали, и танцевали. Это было очень интересное время, но годы быстро пролетели! Приходил ко мне (я был на пятом курсе) сам Чуйков Семен Афанасьевич. Когда он посмотрел и отошел, мне лично ничего не сказал, но я слышал, как он говорил Безиковичу: «Этот в будущем сильный будет художник. У него красивый цвет. Чувствует цвет». «Обнаженную» я писал как раз. Потом слышал через окно (они шли мимо аудитории), тоже обо мне разговор. Дальше уже не знаю, о чем они говорили. Но после этого я на Чуйкова глаз положил. Все время следил за ним, за его работами, за жизнью. И мечтал быть похожим на него.

Обучение в Академии художеств

Потом поехал в академию поступать. Здесь мне повезло! Когда я поступал, были такие сильные, красивые ребята: бороды, костюмы, всё. А я в рубашечке белой — мальчик пришел. Мне было тяжело очень. Я подумал: «Наверно, не поступлю!» А мой товарищ, высокого роста, крепкий, говорит: «Не переживай! Самое главное — работай. Работай!» И я работал. Смотрел на другие работы, как их делают. Проходит некоторое время — половина из них исчезли. Куда делись, не знаю, и почему. А я продолжал работать. Новая постановка, новое обрамление, рисунок. Рисунок, правда, у меня что-то тяжело шел. Как-то я его особо не любил.

Озерова: Это уже когда поступил или при поступлении?

Табулинский: При поступлении. Меня это немножко волновало. И тогда я сделал ставку на композицию. Здесь большой выбор! Я сделал композицию, которая удивила даже Мыльникова, и он сказал: «Этого человека надо принять». Хотя, когда мы писали сочинение… Вернее, до сочинения меня не допустили. Почему, не понял? Диктант мы писали. Меня вызвали и еще нацменов, потому что мы из других стран. И стали придираться. Из-за этого не хотела администрация меня пустить. Мыльников сказал: «Он лучше всех этих ваших оценок в несколько раз! Этого человека нужно взять». Вот таким образом, благодаря ему, я поступил.

Озерова: То есть он тебя высмотрел.

Табулинский: Он меня высмотрел, да. Взял. А потом второй раз высмотрел, когда я был на втором курсе у другого художника. Он как-то меня не очень любил, его отношение я чувствовал даже. Не очень приятно было переносить это, но я делал свое. Все время в общежитии на кровати, где угодно, в фойе, я рисовал, рисовал. В основном композицию, почему — не знаю. Занимался, любил композицию. Когда настало распределение всех, и отличников, и не отличников, по мастерским, меня спросил мой учитель: «Куда ты хочешь?» Я говорю: «Хочу к Мыльникову на монументалиста». В то время было очень модно монументальное искусство, мозаики… Конечно, я не знал этой тяжести, но хотел. «Ну, ладно». Тогда я пошел, нашел его и сказал: «Андрей Андреевич, посмотрите, пожалуйста, мои работы. Я только к вам хочу! Если не возьмете, уеду».

Он пришел, посмотрел. Я высыпал столько работ — и одни композиции. Не то, что там рисунок, фигня эта! Он говорит: «Да, я тебя беру. Я тебя беру, но с одним условием. У ребят спрошу своих, у которых ты будешь учиться, как этот парень вам нравится?» Когда он к ним обратился, они меня с большим удовольствием… «Заберем его!» Таким образом я попал в руки надежных людей и стал [учиться] у Мыльникова. Вот и все.

И началось! С первой работы до защиты диплома — одни пятерки! Все! Все формы работали, все, кроме рисунка. Рисунок у меня хромал. Я любил этого преподавателя, он хорошо [преподавал], но это как-то не укладывалось в моей голове. Мне казалось, что рисунок должен быть иным. Королёв его фамилия (а я все равно пробивался, рисовал, рисовал), он мне ставил четверки, тройки. Но я все равно рисовал. Потом как-то пошел на рисунки подготовительные, много-много-много… И эти рисунки дали мне возможность лучше понять сущность рисунка. Когда я это стал делать чуть лучше, понял, что сделал ошибку, что не рисовал.

И полюбил рисунок. Полюбил! А заставить себя любить, это очень важно. И начал рисовать, до сих пор рисую, рисую, и других учу, что главное — это рисунок. Там заложена пластика, там заложена композиция, там заложена красота, прежде всего, и свобода. Вот таким образом я поднимался все выше и выше. А благодаря цвету и рисунку я делал шикарные панно, картины. Я даже многим помогал защищать диплом. Они ничего не могли, со слезами приходили, говорили: «Помоги, Валера! Нарисуй мне вот эту композицию для диплома, иначе выгонят!» И я это делал запросто! За один день, за два дня. Большие холсты. И все проходило. Вот так.

Озерова: Валера, а какая атмосфера была в академии, когда ты там учился? Это какие годы? Что происходило тогда?

Табулинский: Это 62-й — 67-й годы. Было очень хорошо. Единственно, что я не любил, это научный коммунизм, эстетика, те «измы», которые мешали, время отнимали. Это я не любил. Пришло время, оказался я прав, правильно делал. Никому это не нужно. Надо больше работать над тем, к чему тебя как бы Бог обязал. Раз ты художник, должен рисовать, писать. Это твое богатство. Вот и все. И сейчас я также делаю.

Озерова: Это время называется «оттепелью», относительно вздохнули люди. Как раз те годы, когда ты учился.

Табулинский: Вообще-то годы были разные. Конечно, были сложности. Финансовые сложности. Я подрабатывал. Потом политические сложности. Но я в политику не вмешивался, не любил политику, потому что это временное явление. Сегодня одна политика, завтра другая. Просто я наблюдал, изучал и думал, конечно. Но старался никого не оскорблять, ни тех, ни других. Так, соглашался иногда, когда выхода не было. Вот и все.

Озерова: Когда ты уже был художник, на старших курсах, насколько приветствовалась свобода какая-то, твои идеи? Или были жесткие установки, только так и так — соцреализм. Или все-таки монументальное и декоративность…

Поиск художественного стиля

Табулинский: Сначала я не понимал, что такое монументальное. Я рисовал, компоновал, делал по-своему интересно, привлекательно. Но я хотел быть необычным, непохожим и независимым художником. Это важно было для меня. В принципе, я считаю, что добился этого. Не совсем, но получилось. Сейчас я свободно все делаю, и мне это доставляет огромную радость. И самое главное, я понял, что не надо делать работ, которые просто будут кучей стоять в углу.

Надо делать работы, чтобы они все время радовали не только твое личное сердце, но и постороннего человека. Тогда будет интересно. Это все время меня волнует — быть необычным, нестандартным. И главное, никогда не делать по подсказке. Я анализировал подсказки, но делал все равно по-своему. Это для меня лучший вариант. Умение анализировать для меня было, и сейчас есть, такое личное богатство. Из ничего, благодаря композиции, можно сделать красивую вещь.

Озерова: Валера, а твой цвет, такой яркий?

Табулинский: Он не был ярким. Не был, был гораздо спокойнее, как учили. В какой-то момент, когда стал членом союза в 75-м году, я понял, глядя на выставки, что похож на них на всех, и решил поправить эту ошибку. Это большая ошибка. Дело не в яркости. Кажется ярким, а на самом деле не ярко, это нормальное явление. Просто нужно уметь видеть, сочетать яркие цвета в гармонию друг с другом благодаря композиции. Потом пошли фактуры, которые стали обогащать содержание. То есть одно другое цепляет, цепляет, цепляет. И надо новенькое делать, свежее, необычное.

Недавно был в Москве, случайно повезло. Повез меня один человек смотреть «русских амазонок». Посмотрел, удивился. А рядом был Дейнека, картина Дейнеки — через мост идут туда-сюда… И я думаю, что Дейнека — прекрасный художник! Но они, конечно, своим авангардом, преломлением, дают как раз мозгу хорошо раскручиваться, свободно. Эти женщины, которые учились у Пикассо, у Сезанна, у Матисса в 906-м году. И Малевич к ним примкнул. Я удивился: как же так?! Они ругались, ссорились. У меня есть книга, там письма. Но это нормальное явление — борьба за красоту. Вот и все. Поэтому я, так смело умеющий рисовать, решил сделать амазонок. Сейчас одна картина уже в хороших руках. Вторую думаю осенью выставить.

Но мне все нравится: и композиции, и многофигурные, и натюрморты, и пейзажи города. Я город вообще никогда не писал, когда учился! Чего тут, казалось, подумаешь, кирпичи, окна, асфальт, машины какие-то кондовые! Сейчас пришло другое время, и я на него другими глазами смотрю. Смотрю на него, и в воду, и что под водой, и в небе. Для меня город теперь такой необычный, красивый. Красивый город! Многие не понимают этой красоты. Единственно, обидно душе становится, что трудно передать то наслаждение красотой, которая окружает людей.

Вот мысль, которая до этих пор сидит во мне, — столп адмиралу Ушакову в воде. Я хочу сделать три столпа, но только на воде, по-другому. Это будет очень интересно. Это будет памятник, это будет красиво, это будет и по теме хорошо, и близко к Петербургу. Но старый Петербург мне не нравится тем, что это развалины. Я еще в училище писал развалюхи, заборы, решетки. Надо смотреть другими глазами на будущее, тогда будет хорошо.

Работа после окончания Академии

Озерова: Валера, а как складывалась твоя творческая жизнь после окончания Академии художеств? Что происходило?

Табулинский: Я сразу пошел преподавать в Мухинское училище на три года. Но работать не мог, не было мастерской. Выкладывался до предела, там все отдавал. И главное, ко мне шли ученики из других классов. Я удивлялся: брал восемь человек, а было восемьдесят! Откуда?! «Нам нравится, как вы говорите, как вы рисуете». Не помню отказов, рисовал, помогал. Но мизерная зарплата заставила меня искать работу и выйти в жизнь по-другому. Я через почту нашел одну работу, вторую. И понял, что надо искать самому. Выполнять заказы: монументализм, роспись, витражи, сварной металл. Все могу! И пошла жизнь хорошая! Стали деньги настоящие. И начал ездить по городам: Архангельск, Калининград, Урал, Армения. В Армении четыре мозаики стоят. Они за мной прилетали на самолете, забрали меня, как воры. Говорят: «Ты поедешь обязательно! Мы тебя обязательно возьмем. Давай паспорт и быстренько на самолет. Завтра мы тебя увезем». Так я попал в Армению.

Озерова: И что там за мозаики были?

Табулинский: Большие: одиннадцать метров на пять. Пансионаты для детей. Там, в основном, бассейн: рыбы, люди, пловцы. А в монументальном искусстве рисование — мощный размах, фигуры большие, рыбы. И потом материал хороший — смальта. Я давал заявку, машина приходила, забирала столько, сколько я хотел, и везли в Армению. Туда привозили, и я делал.

Озерова: Ты организовывал бригаду?

Табулинский: Делал до тех пор, пока землетрясение не произошло.

Землетрясение в Спитаке

Табулинский: Я его прошел, как чувствовал, что в последний раз его вижу. На базар зашел, в универмаг, в магазин, еще куда-то зашел. После этого пошел снимать свои работы. Пришел наверх, а там народ собрался, что-то они обсуждали. Они очень не ладили с турками.

Я стоял в стороне, внутри круглого зала, и в этот момент поднялась вдруг земля, ожила, как живая. Все ринулись в окна, в двери. Молниеносно закрыли. Я видел, как один мужик по головам, чтобы спасти свою жизнь, пробежал и нырнул в дырку, в щель!

Но я как-то выбрался со всеми вместе спокойно. Ну, не спокойно, в давке, но вылез и по ступеням вниз на четвереньках дополз до последней ступени. И водой в лицо! Потом смотрю — земля в трещинах больших. Стало не по себе. В трещинах землю увидеть! Мы с другом были и решили — все, мы работу сделали, надо улетать. И все, не хочу больше вспоминать. То, что я видел, страшно!

Люди, когда землетрясение началось, бросали все, что в руках было. Мне пришлось собрать это все и принести прямо к бассейну и там разложить.

Озерова: То есть ты вернулся в здание, собрал документы и выложил для людей?

Табулинский: Выложил на бассейн, да, сделал маленькое добро. Из шести моих мозаик четыре остались целы благодаря Спитаку. И все. Билет на самолет у меня уже был обратный, но самолета не было. Пришлось где-то нам ждать. Это дело случая, нам повезло. Просто мы говорим с товарищем: «Нам делать здесь больше нечего! Мы радости не принесем. Все погубило землетрясение». Шел таксист, мы ему сказали: «Заплатим! Давай в Ереван». Он посадил нас и помчался с огромной скоростью — я не видел, чтоб так машины ходили! Он был полусумасшедший! Он нас привез в центр. Первое, что мы сделали, остановились у аптеки, зашли в аптеку и сказали: «Там такая трагедия, нужно таблетки успокоительные!» Нам дали. Мы взяли таблетки и пошли в кафе. Там никого нет — тишина. По большому бокалу сока взяли, выпили таблетки. И потом только стали соображать, что делать дальше. Поехали прямо в аэропорт. В этот момент прилетел член Политбюро, сейчас я не помню его фамилию. Все полеты запретили, все запретили. Сказали: «Мы его ждали, он прилетел. Сейчас поедем туда, и он решит вопросы». Мы же пошли в кассу и стали говорить: «Как нам быть, что делать? Билеты есть?» Взяли еще билеты на Москву на всякий случай. И сидели, ждали, в кафе ходили и на лавочках ждали. И все.

Улетели тогда, когда пришел наш самолет из Санкт-Петербурга. Нам повезло! А эти билеты, нам сказали, прилетите в Петербург и в кассе сдадите. Так мы и сделали. Вот и все пока.

Озерова: Но ты к этой теме никогда не возвращался? Не рисовал ничего? Ведь это такое серьезное было переживание.

Табулинский: Зачем травмировать человека, если он уже получил травму? Я видел, но я стараюсь забыть. Потому что нельзя напоминать об этих ужасах. Это ужасно, конечно!

Переход от монументального искусства к станковой живописи

Озерова: Валера, а как твоя судьба складывалась, когда началась перестройка и уже не было таких заказов больших, монументальных? Что с тобой происходило в это время?

Табулинский: Открылись галереи на Невском, и свои лучшие работы, натюрморты, я там продавал. После этого перешел полностью на станковую живопись. И стал делать картины, натюрморты, портреты. В основном то, что нужно народу. И вот здесь стал лучше писать Петербург. Потребность появилась. И у людей появилась потребность показать город.

Озерова: И были востребованы твои работы? Покупались?

Табулинский: В основном у иностранцев, немцев и англичан. Даже приходили ко мне домой и говорили: «Сделай мне это! Сделай мне это». В эти годы, примерно, четыре-пять лет, я их спокойно продавал. Приводил и продавал прямо дома на доллары. Или в этих галереях. Конечно, я изучал торговлю сбыта: как лучше, какие формы, какие размеры, как подать. Это все важно. Я делал большие работы. Даже в одной галерее поставил мольберт, на котором продавал большие пейзажи Петербурга. Они как-то, во-первых, украшали галерею, а во-вторых, на них больше было желающих.

Озерова: Валера, ведь после перестройки появилась возможность ездить в разные страны. И, конечно, тебе как художнику, вероятно, это было интересно. Что-то можешь рассказать о своих поездках?

Табулинский: Да. Вот в 93-м году я сразу продал несколько больших работ, деньги появились. А продавались они у меня за доллары, и отношение было другое. Отношение в смысле русских рублей к доллару. Мы поехали и в Германию, и в Америку, в Канаду, в Голландию, в Испанию. Стали ездить через два года примерно — интервал. Благодаря этим работам.

Озерова: И какие впечатления были? Что происходило, когда ты уехал?

Табулинский: Для этого надо анализировать, увидеть и анализировать. И все время думать, почему у них вот здесь лучше, а у нас хуже. Это очень помогало. Я даже анализировал, почему эти работы уходили в России лучше, а эти здесь похуже. И это все вместе давало возможность изучать направления искусства. Особенно в Америке. Там у них очень много галерей. Тысячи. К одному поляку я пристроился, мне друг помог, американец. Сдал все мои работы и сказал: «Он будет продавать и тебе высылать домой». Вот этот поляк высылал где-то три года денежку. А потом, все! Прогорел. Мне непонятно, как он прогорел?! Может, это авантюра?

Озерова: А в твоей живописи что-то менялось после этих поездок?

Табулинский: Конечно, менялось. Изменилось многое. На стене висит вот там плакат Пикассо. Этот период не случайно был взят, для того чтобы анализировать, чем заниматься и как заниматься. То есть, увидев работу великих художников, начинаешь думать иначе. Наша школа — хорошо, но все равно не надо забывать, что там тоже художники интересные. Много интересного делают. Но, самое главное, их под одну гребенку не утюжить. Они все время как-то выделялись. И это выделение заставило меня думать: почему они выделяются? Я был в Париже на Монмартре. Посмотрел разных художников: и русских, и американцев, и французов. Кто как рисует, как пишет, и делал свои выводы. Все, конечно, зависит от головы: уметь делать выводы правильные. Сейчас уже остановился, не стал ездить. Потому что уже все почти увидел, и Китай видел, и Турцию, и Голландию, и Италию. Вот в Англию не допустили, правда. Ну, ничего!

Работа в Китае

Озерова: Расскажи про Китай. Там долго ведь ты очень жил. Это была такая интересная поездка! Расскажи, пожалуйста.

Табулинский: Три месяца. Здесь была организация одного художника, который сколотил группу. Говорил: «Самые сильные художники едут, все будет обеспечено: мастерские, питание, все-все. Оплата за работы после выставки, которая будет устроена там». Мы поехали на берег Желтого моря, там был пансионат. Там жили, там же обедали. Все было так хорошо! Правда, я к такой пище не привык, потому что это чужая пища. Устрицы, креветки, всякие жареные жучки. Я решил, ем свое: мясо, картошка, молоко. Но, в общем, мне было все равно приятно. Мы ездили по Китаю, изучали, как там люди живут. Мне понравилось. Понравились даже разговоры с китайцами. Что интересно, китайцы почти все говорят на русском. Откуда? Да, и мы поехали в Тибет, посмотрели все. Это далеко очень от Желтого моря. В Тибет и обратно. И сделали вывод, что они на правильном пути.

В это время… нет, это раньше было — переворот. Но они сохранили все хорошее, а все плохое постарались отодвинуть в сторону, чтобы не мешало им для жизни. Для жизни не мешало!

Там партии какие-то, но я не видел, не замечал этого. Но видел, что народ очень аккуратный. Все участки, все деревни ухоженные, удобренные. Все берегут. Эта их любовь к земле и отношение к людям меня удивляли. Хотя, говорят, что много народу, но хулиганов или пьяниц я вообще не видел. Не видел! Не знаю, говорят, китайцы не пьют, но был стол круглый, я забыл как по-китайски этот город на Желтом море. Нас пригласили за стол, за круглым столом было и вино, и напитки! Ничего! Пили все понемножку. А кто чуть-чуть лишнего перебирал, незаметно брали под руки и выводили. Не стесняясь, что мы здесь. Это было по-китайски сделано. Внизу стояла машина — и домой, отдыхай! Драк я не видел. Не было. А так все было.

Озерова: Сколько картин ты там написал?

Табулинский: Я написал примерно тридцать. Больших. За три месяца, но вместе с женой. Я закладывал, делал эскизы, что меня и двигало. Я делал композиции, закладывал, рисовал. Говорил: «Вот здесь этой краской, здесь этой краской». Пятна. А я там разберусь! Это мне помогало. Во-первых, сохли холсты, готовые были. А я думал, как дальше быть. Но использовал и те рисунки, которые брал с собой. Использовал немножко. Сначала боязливо, потом уже стал увереннее. Была выставка, картины оставил, тридцать пять картин. Потом я здесь написал…

Работа во время поездок в Египет и Турцию

Озерова: Расскажи, пожалуйста, про последнюю поездку в Египет. Ты тоже там рисовал. У тебя свежие впечатления.

Табулинский: В Египте, конечно, если сам не будешь рисовать, никто не будет рисовать. Там никто не рисовал, кроме меня. Могу показать три работы, вот эскиз с Чарли Чаплиным. Это под навесом я сидел и делал. Вспомнил Матисса, это его как бы стиль. Такой египетский вариант. Просто освещенный дом и газон. Используя море, я делаю такое: обнаженная в море. Такого еще не было. С рыбами. Вот они, эти обнаженные, которые потом перешли в картину. Вот эта у меня с рыбами где-то есть. Все пятиминутные зарисовки здесь. Это все материал, который помогал…Сначала я делал рыб и море, а потом эти обнаженные, которые я сейчас показывал. Одна и вторая. Среди них в море плавают рыбы. Получилась картина. Здесь просто рыбы, а здесь — картина. Потихоньку одно другому помогало.

Озерова: Валера, а что начато у тебя на холсте? Большая картина? Это тоже египетские впечатления?

Табулинский: Да. Она как раз потихоньку созревала. Сначала я увидел там амфитеатр, черная стена и амфитеатр. И изображен Чарли Чаплин с мальчиком. Я много дней ходил, наблюдал, ходил к морю купаться, загорать и массажировать ноги. Потом стал думать: «А ведь у меня есть рисунки». Взял рисунки, смотрю, одна [фигура] точно села на то положение, которое способствовало рождению… Вот она! Сидит на квадратном барабане, и есть амфитеатр, и Чарли Чаплин с мальчиком. Да, чернота где-то немножко тормозила, и сейчас я пришел к тому, что надо сделать красное море. Это было все на Красном море. И тут уже я в процессе работы, она идет. Уже и красный цвет, и форма. А вот это символ, просто он не законченный. Сверху надо сделать розетку такую, египетскую, символ Египта. А это песок, с одной стороны море, и с другой стороны море. И содержание: любопытство, искушение, рыбы — это богатство, которое я увидел там.

Ездить, и видеть, и создавать — это лучше, чем сидеть и придумывать. Никогда лучше не сделаешь того, что увидишь своими глазами. Натюрморт, или человека, или ситуацию. Я даже за десять долларов в Турции пошел в турецкую баню и сделал прямо с натуры. Одного я не знал, что в этой турецкой бане, она же парная, бумага мокнет и кривится, и рисовать надо по кривой. Вот здесь-то я и попался. Но у меня голова хорошо соображает, я сделал жесткую подкладку и взял уголь. И углем аккуратненько взял и нарисовал. Вот этот — внутри бани, как массажируют его, натирают. 7-й год. Вот другой, то же самое. Это все мокрое было. Но я перешел с сангины на уголь. Он все время смотрел на меня. А вокруг куски пены, я все собираюсь картину такую написать. Он так и смотрит на меня. Раз смотрит, чего же мне… Дело не в десяти долларах, дело в том, куда я ходил и что сделал. Это дороже намного. Сейчас зреет тот момент, когда, может быть, я и напишу большую картину. Не маленькую, а большую картину «Турецкие бани». Это будет интересно.

Озерова: Валера, скажи, пожалуйста, ты с Мыльниковым потом еще встречался, как-то общался? Какие-то свои работы ему показывал?

Табулинский: Я с ним общался тогда раза три-четыре, приходил на дни рождения прямо домой. Он подписал мне книгу. На выставках наблюдал, как я расту. Некоторые мои сподвижники, художники, которые преподавали, вернее, сейчас преподают, сказали, что я стал абстракционистом.

Не знаю. Мне кажется, реальнее того, что я делаю, нет! Вот лес, пожалуйста! Один, второй… Вот лес красный, если соединишь, будет композиция. Лес будет в пространстве, и не в квадрате, а вытянутый, из двух частей. И с фактурой. С фактурой, потому что лес же — это поверхность, кора. Это же красиво! А то, что зеленое — это клюква растет. Лес не шишкинский. Там тоже хорошо, но то время ушло. Здесь по-другому — праздничный лес. Вот за это я его и полюбил.

Источник: Устные истории Екатерины Озеровой.